初の国産ジェット「三菱スペースジェット」の事業凍結、日本が得意だったはずの電池技術でテスラの後塵を拝するEV(電気自動車)関連業界、中国企業との技術格差が拡大するばかりのドローン(無人機)など、日本のモノ作りが次々とダメになっている。一連の凋落(ちょうらく)の背景には何があるのだろうか。

重要技術で日本連敗

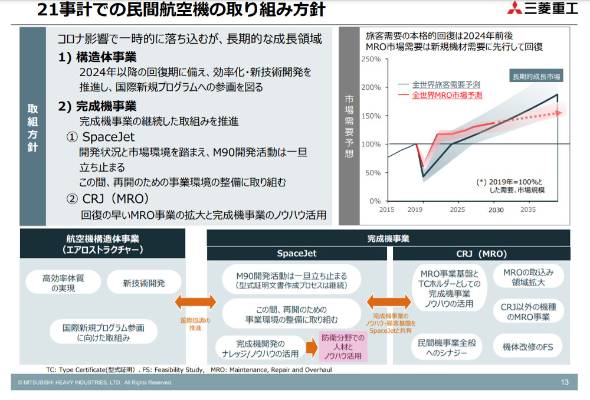

三菱重工は10月30日、1兆円以上の費用を投じて開発を進めてきた、国産初の民間ジェット旅客機「三菱スペースジェット」の開発を事実上凍結する方針を明らかにした。三菱スペースジェットは開発が遅れに遅れ、6度も納入を延期してきたが、現時点においても納入できる見通しは立っていない。同社ははっきりと説明していないが、事実上の撤退と考えて良いだろう。

航空機の製造はかつては米欧企業の独壇場だったが、近年はブラジルや中国など新興国のシェアが高まっている。三菱がなかなか撤退に踏み切れなかったのは、同社が撤退すれば「日本は飛行機を造れない」国であると公言することになってしまうことを危惧したからとされるが、結局はそうなってしまった。

EVやドローンの分野も似たような状況となっている。

日本は電池の分野で断トツの技術を持っているとされ、自動車のEV化が進めば日本メーカーは躍進するといわれていた。ところが現実にEVのバッテリーにおいて世界をリードしたのは、電池に関する技術をほとんど持たなかったベンチャー企業のテスラだった。その後、中国企業が猛烈な勢いで技術開発を行い、現在では車載用電池の分野では中国メーカーの独壇場となっている。

ドローンもまったく同じである。日本はドローンの分野では突出した技術力があり、日本企業が圧勝するとの声が多かった。ところが現実はまったく逆で、市場は中国企業が圧倒的なシェアを占めている。しかも中国メーカーのドローンは価格が安いだけでなく高性能であり、日本勢は手も足も出ない状況だ。

多くの人は「モノ作り大国日本に何が起こっているのか」と驚いているが、一連の出来事には全て共通点がある。それはソフトウェアもしくはソフト的な知見の軽視である。状況をよく知る専門家の間では、この問題は以前から指摘されており、これらは全て予想通りの結果に過ぎないのだ。

関連記事

EV、あっという間の逆転劇

EVの電池については、日本メーカーは当初、実用に耐える大型の専用蓄電池を開発しようとしていた。自動車のバッテリーはスマホなどのAV機器とは異なり大電流を扱うので、一歩間違えれば大事故につながる可能性がある。日本勢の開発は難航していたが、テスラは既存の電池セル(単電池)を流用してソフトウェアで制御するという驚くべき方法で、あっという間に高度な自動車用バッテリーを開発してしまった。

中国製のドローンもカギを握るのはソフトウェアである。ドローンの性能を上げるためには部品の精度を高める必要があるが、ハードウェアのレベルを向上させるのは容易ではない。1割の性能アップのためにコストが5倍かかることなどザラにあるからだ。中国メーカーはこれらの問題を全てソフトで解決する方法を選択し、汎用部品のみで構成しているにもかかわらず、日本製よりもはるかに高い性能を実現した。

三菱スペースジェットの失敗とソフトウェア技術は直接関係しないが、ハードウェアの不備ではないという点において共通点がある。今回、三菱が開発に失敗した最大の理由は、航空機の安全性を保証する米国の型式証明が取得できなかったことである。

現代の航空機は標準化が進んでおり、機体をゼロから開発するケースはほとんどない。ほとんどの部品は汎用化されているので、航空機メーカーは、実績のある部品メーカーから主要部品を購入し、工場で最終組立を行うことが主な業務となっている。多少、誇張して言えばPCに近い産業構造と言って良いだろう。

従って、今の時代はどのメーカーが航空機を造っても、ほぼ同じような構造になるので、開発自体はそれほど難しいことではない。最大の問題は米国の型式証明を取得できるかどうかである。

関連記事

実は新技術に鈍感な日本企業

世界の航空業界は米国を頂点としたピラミッド構造になっており、米国で安全基準をクリアできれば、ほぼ自動的に他国でも型式証明を取得できる。だが、米国の型式証明を取得するには、相当なノウハウが必要であり、その分野に精通した人材を揃(そろ)える必要がある。

いくら、高い技術で製造したと主張しても、航空当局は国民の命を預かっており、簡単には納得しない。汎用品で作られているからこそ、独自の技術体系が存在する部分は逆に厳しくチェックされる。三菱は、良いモノを作れば問題ないとのスタンスだったのか、役所の手続きを軽視し、結果的に何度トライしても米国の認証が取れないという事態に陥った。その間にライバル会社が次々と新型機を投入し、三菱スペースジェットには事業機会がなくなってしまった。

これら3つのケースに共通するのは、オープン化の流れと、それに伴って新しく台頭してきた技術的知見に対して日本企業が著しく鈍感だったという現実だ。

技術は常に進歩するものであり、新しい技術というのは、たいていの場合「大したことがない」ように見える。ところが、その大したことのない技術がパラダイムシフトを引き起こし、従来の常識がまったく通用しなくなる。この壁を乗り越えるためには、今、何が起こっているのかという現実を知ることが重要だが、日本社会はこの点において致命的な欠点を抱えている。

三菱スペースジェットが型式証明で躓(つまづ)く可能性があることや、テスラの電池技術が画期的であること、中国のソフトウェア技術が極めて高いことなどは、全て事前に指摘されていたことであった。ところが日本社会は、従来のやり方にこだわり、警鐘を鳴らす人をバッシングする傾向が顕著である。メディアも一部の読者に媚(こ)び、「日本はスゴイ」といった記事しか配信しない。

ある意味で、これらはフェイクニュースであり、一連の虚構の情報に多くの日本人が惑わされている間に、事態は急ピッチで悪化してきた。こうした日本社会の悪しき風潮が変わらなければ、再び同じ失敗を繰り返すことになるだろう。次に似たような状況に陥るのは、パラダイムシフトが急激に進む再生可能エネの分野であるのはほぼ間違いないと筆者はにらんでいる。

加谷珪一(かや けいいち/経済評論家)

仙台市生まれ。東北大学工学部原子核工学科卒業後、日経BP社に記者として入社。

野村證券グループの投資ファンド運用会社に転じ、企業評価や投資業務を担当。独立後は、中央省庁や政府系金融機関など対するコンサルティング業務に従事。現在は、経済、金融、ビジネス、ITなど多方面の分野で執筆活動を行っている。著書に「貧乏国ニッポン」(幻冬舎新書)、「億万長者への道は経済学に書いてある」(クロスメディア・パブリッシング)、「感じる経済学」(SBクリエイティブ)、「ポスト新産業革命」(CCCメディアハウス)などがある。

関連記事

https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiQGh0dHBzOi8vd3d3Lml0bWVkaWEuY28uanAvYnVzaW5lc3MvYXJ0aWNsZXMvMjAxMS8yNi9uZXdzMDM5Lmh0bWzSAQA?oc=5

2020-11-25 23:00:00Z

52782890939351

Tidak ada komentar:

Posting Komentar